2022.06.06 よもやま話

すぐ断る?話だけでも?飲食店への電話営業の対応方法

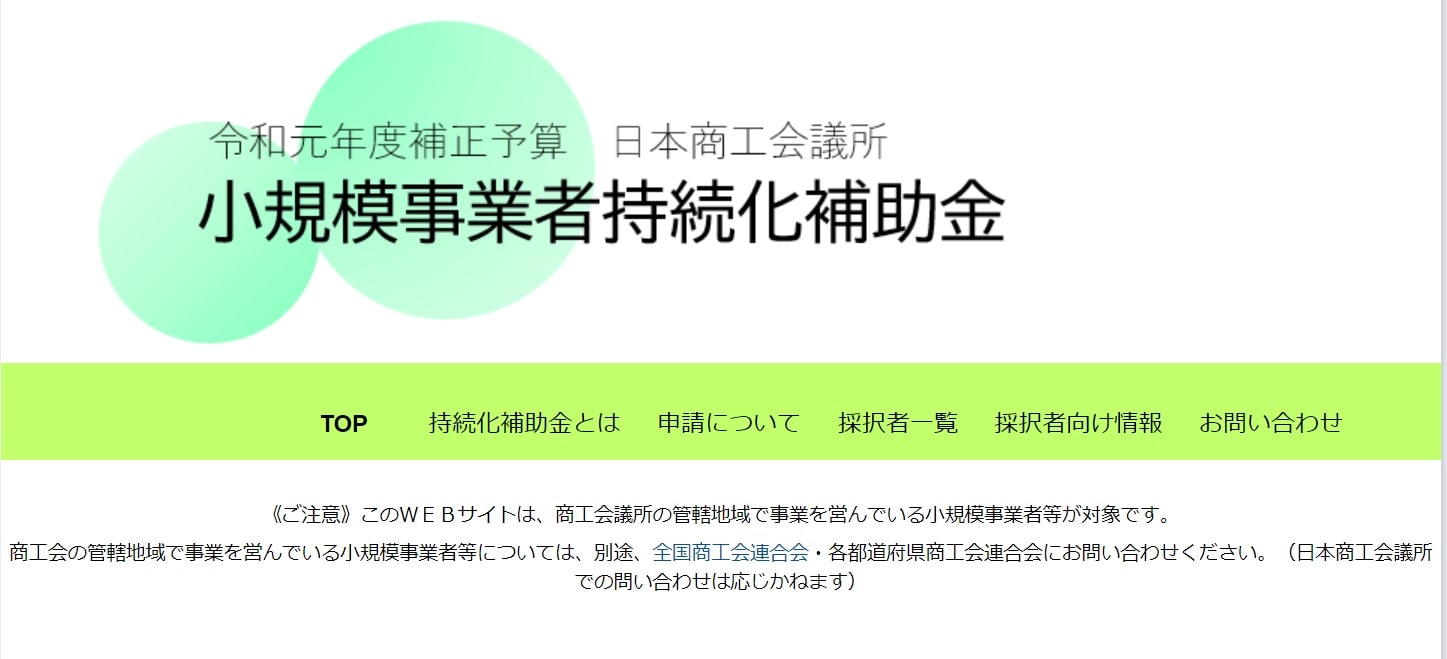

飲食店を経営していると、お店宛にさまざまな営業の電話がかかってきます。 すぐに断った方がよいのか、話だけでも聞いた方がよいのか、今回は営業電話への対応方法についてのお話です。飲食店に限ったことではありませんが、世の中には事業者に向けた営業、特に電話や対面の営業が数多く行われています。 中でも飲食店は関わる事業者が多いため、さまざまなところから営業のアプローチが寄せられやすくなっています。 広告宣伝、インターネット回線、空調工事、電気・水道・ガス、看板、社会保険労務士、税理士などなど・・・。 相手も営業の仕方のノウハウを持っているため、まずは話だけでも聞いてもらえるように、お得と感じさせるような謳い文句で近づいてきます。 「今よりもっとお安くなりますよ!」 「〇〇までの期間限定です!」 「多くのお店の方にご利用いただいています!」 こういった言葉は基本的に要注意です。興味がある分野の営業で話を聞いてみることになっても、話を聞いたあと、即決することはお勧めできません。 一旦時間を置き、本当に必要な商品・サービスなのか、本当にお得な商品・サービスなのかを、再度検討した方がよいでしょう。 その会社の評判や同様の商品・サービスが、一般的にどのくらいの価格で取引されているものなのか、インターネットで検索すればある程度の内容を知ることができます。 本当に必要な商品・サービスであれば、インターネットで調べてみた後、他社も含めてじっくり検討した後でもいいはずです。 迷っているところに期間限定をうたってその場で即決を促すような業者とは付き合わない方が得策でしょう。直接話をする営業の効果によって、言葉巧みに誘導され、契約してしまう方は少なくありません。 残念ながら契約した内容を伺うと決してお得ではないことの方が多いです。 最初の話に戻りますが、これだけデジタルが発達した世の中でも、電話や訪問による営業が盛んにおこなわれているのは、直接的なアピールによる効果が大きいことの証と言えます。 基本的に営業の話は素直に聞かず、少し疑っておくくらいにしておく方がよいでしょう。 営業の電話や訪問をすべて断るのも一つの対処法です。 どのような商品・サービスかだけでも聞いておけば、後で自分で調べることができます。 残念ながら知らないこと、めんどくさがって調べないことで損することがとても多い世の中になってしまっている思います。